サウンドカードを使った測定

APx500 Flexはサードパーティー製のオーディオインターフェースとAPx500ソフトウエアを使って測定できます。APx500ソフトウエアはVersion4.2 以降、サードパーティー製のASIOオーディオインターフェイスに対応しています。これにより、Automotive Audio Bus®(A2B)や Dante™やFocusrite RedNet PCIe®サウンドカードやSoundwire™ MIPI Interface®などの他のインターフェースとASIOインターフェースを介して測定できます。

多くのオーディオ測定が従来のAPxアナライザから見いだされる自らの機器の低ノイズや高い入力電圧やわずかな歪曲の測定だけを求めているのではありません。例えば、スピーカーの製造ラインでは、代表値としえ80~114dBSPLの間で測定しています。マイクの感度においても1Vrmsよりもはるかに高い入力信号を求める必要もありません。多くの工場は80dBSPLのような騒音があり、その中でマイクロホンの測定が容易になされているのが現状です。

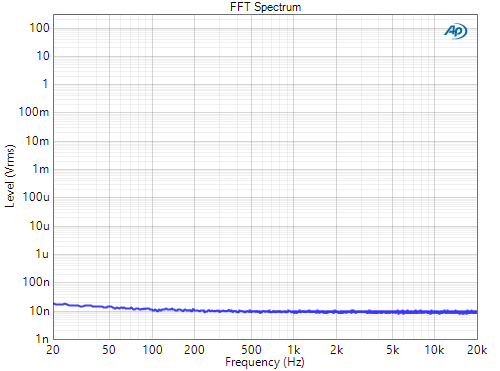

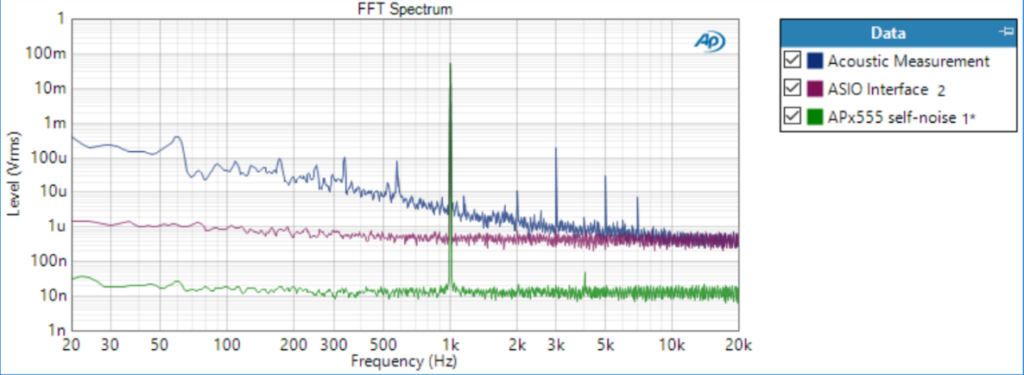

Acoustics Measurement vs ASIO Interface Residual vs APx555 Residual

例えば上のグラフはVrmsで示した3種類のFFT特性ですが、

1.50mV/Pa感度のマイクロホンの出力で、1kHz時に1パスカルのサイン波を発生しています。

2.同様の条件で、ASIOオーディオインターフェースの高調波歪みとノイズを表しています。

3.APx555Bを使って、同条件での高調波歪みとノイズを表しています。

結果、1の場合、-36dBのTHD+Nを得られ、2のASIOインターフェースは28μVの機器自身のノイズと50mV時では-65dBのTHD+Nが、3のAPx555Bでは840nVrms、50mV時で-96dBのTHD+Nの結果が得られました。

つまり、APx555BはASIOより50dB程低いノイズ制御がある一方、ASIOは約30dB程アコースティックの周りのノイズよりも静かであることが分かります。

オーディオプレシジョンが設立する5年ほど前は、Creative Labs™ SoundBlaster®がPCサウンドカードとして隆盛を誇っておりました。その時点ではオプションにも加えることはなかった時代ですが、35年経った今は、状況が大きく変わりました。

高品質のDAコンバーターやADコンバーターが低価格のオーディオインターフェースの良さを引き出すような今般では、APx500FLEXは、価格と測定環境、性能との間のバランスで選ぶような製品として位置付けるものとして、評価される製品と認識しています。

サウンドカードでは、高出力アンプや低ノイズ・低歪みのDAコンバーターやADコンバーター等多くのデバイスは測定できないかもしれません。しかし、ASIOインターフェースやサウンドカードはスピーカーやマクロホンやヘッドホンなと充分に測定する機能はあります。ただし、APxアナライザに比べると、忠実に、ダイナミックレンジやその他機能を測定することは難しいことも否めません。

例えば、Bluetoothヘッドホンやジッター測定等ユニークな測定等APx500Bアナライザでないとできないものとすみ分けを行いながら、各製品共存していければと考えています。

さらに詳しいことは以下のサイトをご参照願います。